现象:银发浪潮催生“陪诊刚需”

想象这样一幅场景:一位患病的老人独自去三甲医院复诊,对着手机挂号界面手足无措,绕了半栋楼也找不到电梯,手里攥着的检查单上更是看不明白…… 这不是个例,而是当下无数老人面临的就医困境。

数据显示,全国60岁及以上老年人口已达 3.1 亿,其中,独居老人、异地就医患者及行动不便者对陪诊服务的需求尤为迫切。更重要的是,医院作为医疗资源的“聚集地”,每年吸引大量外地患者,仅异地就医占比就超40%,进一步催生了陪诊市场的规模化需求。

“不光是老人,普通人看病也难。”,三甲医院动辄数十个科室、分时段预约系统,让初次就诊者如入迷宫;而智能挂号、线上缴费等操作,又像一道“数字鸿沟”,把不少老人挡在门外。加上中国“421 家庭结构”下,子女异地就业与父母就医需求的矛盾愈发尖锐,陪诊需求早已从“可选”变成了“刚需”。2024年全国看病挂号超过110亿次,对一些长者慢性病人来说,两三天就要挂一次号,背后藏着巨大的陪诊需求——2022 年,仅淘宝平台就有2.6万人次搜索“陪诊”。

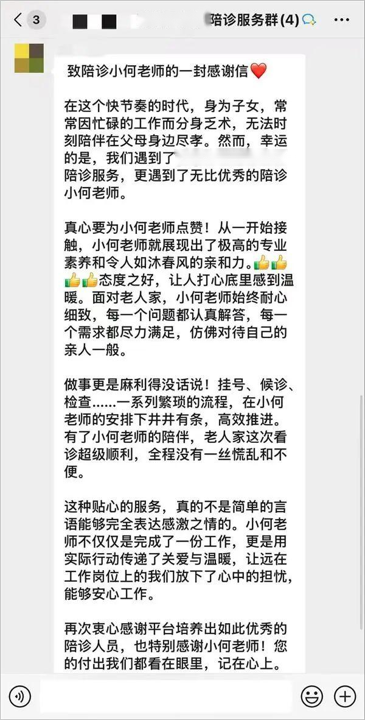

陪诊师的作用远不止“带路”:他们是“导航员”,能帮患者规划最优就医路线;是“翻译官”,把专业医嘱转化为老人能听懂的家常话;是“心理按摩师”,从专业视角缓解患者的就医焦虑;更是“协调员”,排队、缴费、取报告一站式搞定。正如央视《新闻 1+1》专题报道中所说,这一群体“填补了医疗服务的最后一公里空白”。

如今,陪诊的需求人群已逐渐清晰:无亲属陪同的社区独居、孤寡、失能失智老人;购买商业保险的高端人群;以及想提高就医效率的普通人群。孕产妇、术后康复者等群体的精细化需求,也在持续激增。

痛点:“三无”困境待破,信任危机凸显

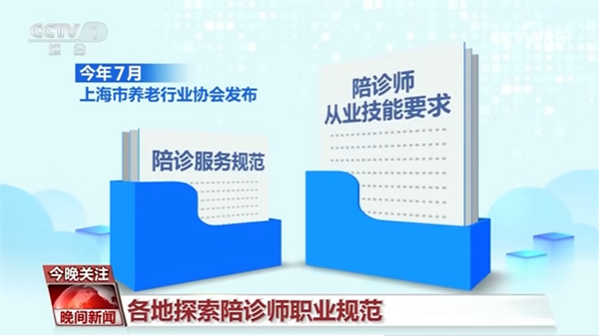

需求旺盛的背后,陪诊行业却曾经一度深陷“三无”困境——无准入门槛、无服务标准、无主管单位。这让看似繁荣的市场,藏着不少隐忧。

资质与价格的“双重混乱”最为突出。街头巷尾,存在着个体陪诊师通过朋友圈接单的现象,其中不乏缺乏医疗背景的从业者;更有甚者,一些“黄牛”打着“陪诊”的旗号倒卖号源,扰乱市场秩序。收费更是没个准数:市场上,半天服务价格从198元到400元不等,高端服务溢价能达千元,隐性加价成了“潜规则”,不少患者直呼“看不懂”。

专业能力的短板同样明显。目前,陪诊行业尚未普及“持证上岗”,多数从业者仅通过短期自学或跟岗培训就仓促入行。一些陪诊师连医院基本流程都没摸清,服务停留在“陪同散步”的层面,更别说应对突发医疗状况了。

权益保障的空白让纠纷难以解决。陪诊师与患者、平台间的法律关系模糊,一旦出现服务失误或意外,责任认定没依据,消费者维权常碰壁。

未来:陪诊将成医疗服务“标配拼图”

“陪诊行业的终极价值,是解决医疗‘不可能三角’——最好的资源、最快的速度、最低的成本。”,通过陪诊师的专业对接,普通人花几百元就能链接优质医疗资源,这在过去难以想象。

未来陪诊将深度融入医疗健康产业链:“不只是陪诊,而是成为个人健康管家,从就医规划到日常管理,全方位提升健康获得感。”

将坚持公益先行、普惠推进、市场化运营,让专业的医疗技术和有温度的医疗服务惠及更多长者和患者,使每位就医者都能感受到专业与温度。

E N D

推荐阅读:

探寻医疗执业智能监管平台:筑牢医疗质量安全防线

私域运营SCRM系统解决方案

整合多渠道数据,开展个性化促销方案

AI 预问诊

数据服务平台

数据中台“一站式” 大数据开发及管理平台

诊所数字化监管平台

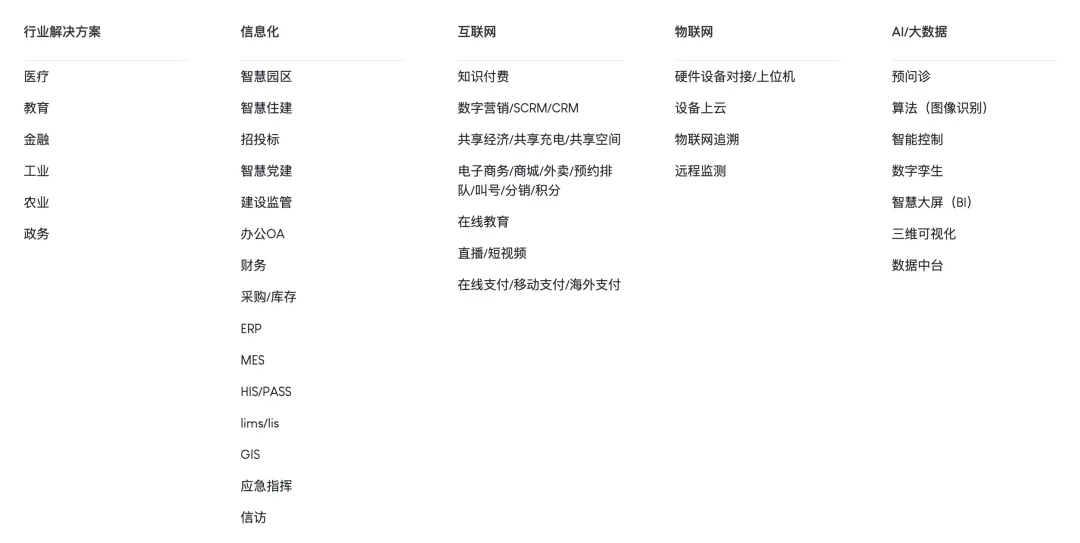

我们的业务

软件设计开发|信息化|系统集成|APP|小程序|公众号等设计开发维护

联系我们

|

公司官网

|

微信公众号

|

企业微信

|